一、案例背景

申报的《基于AI的秦兵马俑数字化及虚拟修复技术案例》属于物质文化遗产数字化方向,涵盖数字化采集与记录,数据处理与重建,聚焦解决以秦兵马俑为代表的文化遗产的长期保存、科学复原与活化利用的问题。秦兵马俑承载着2千多年的历史文明,但由于人为破坏岁月侵蚀,出土时均呈破损状态。要在数以万计的碎片瓦砾中找出相互关系,恢复其原有模样,是兵马俑修复的关键难题。传统修复主要依靠修复师的经验与技巧,但陶俑碎片成滩,手工复原周期长,量大易错,错拼、误拼时有发生,甚至可能带来二次损坏。兵马俑8千余件,目前修复了1千余件仅占1/8,剩余破损严重更难修复,实体保护仅能延缓本体消亡时间,数字化生存刻不容缓。

面对文物修复行业的普遍问题,需要文化遗产保护手段的数字化革命。数字化保护核心是建模与修复还原,瓶颈涉及模型重建、智能匹配、沉浸展示,这也属于数字几何理论和智能处理难点,本案例基于AI技术,构建了AI驱动的兵马俑数字化修复平台。通过自主研发的高精度三维扫描技术,精准获取兵马俑的三维数据,并全面重建其几何特征。结合神经网络算法,能够智能分析并识别损伤区域,精准区分破损程度及形态特征。基于大数据训练的模型,不仅能准确预测破损部位的原始形态,还能实现高质量的虚拟重建和色彩还原,进而生成完整的数字化修复方案。修复平台主要解决三个问题:

1.三维高精度扫描与建模

通过自主研发的三维结构光扫描仪,精准扫描文物碎片及外形几何轮廓,并同步融合表面纹理信息,快速精准建模。突破了传统手工修复的局限,不仅支持文物全生命周期的永久保存,还能为未来修复和展示提供动态支持,重现其历史原貌。

2.智能匹配与虚拟修复

构建了破损文物智能匹配计算体系,结合智能分类、模型匹配与交互反馈机制,给出具体的虚拟修复方案。通过虚拟编辑工具,修复师能够还原损坏部分,并填补缺失,最终生成数字化的修复原型。

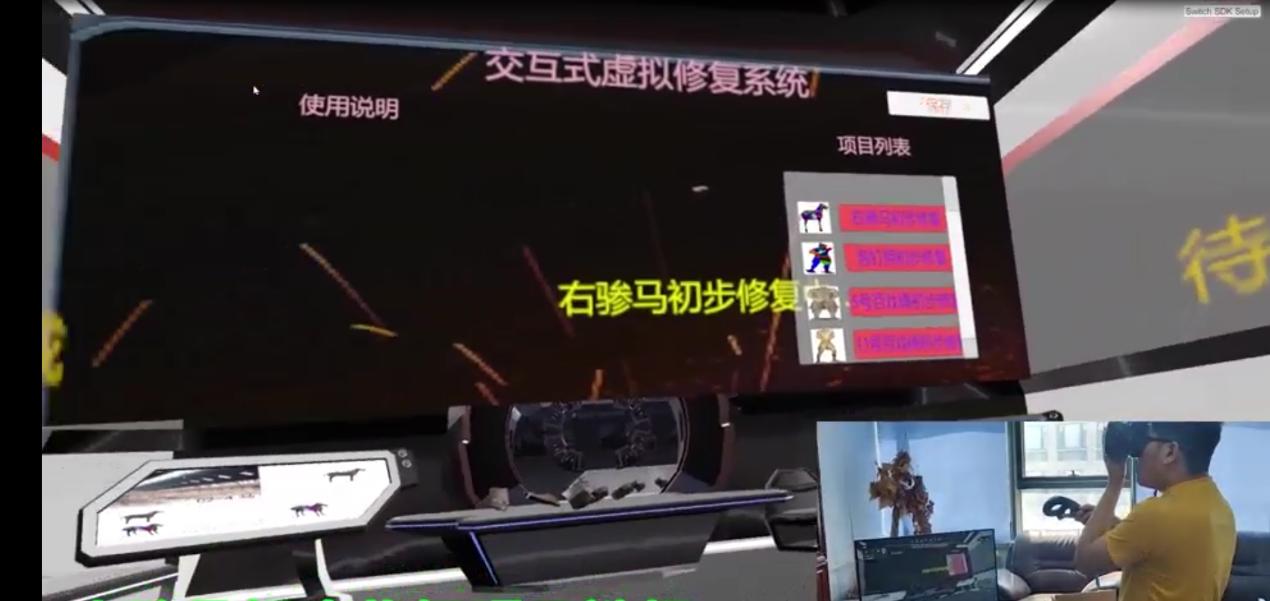

3.沉浸式展示与互动体验

平台结合VR/AR技术,打造了兵马俑修复的沉浸式互动体验系统,使观众能够不仅仅是观赏文物,更能身临其境地体验其历史与文化价值。观众可通过虚拟现实手段,查看兵马俑修复前后的变化过程,甚至可参与到修复环节,了解碎片如何通过数字化技术拼接复原。

一堆碎片无法彰显破损文物的文化价值,本案例为破损兵马俑修复保护提供了新范式,用数字之手将破损文物拼起来、站起来、动起来,依托互联网+,记载历史,再现原貌,传承文化,让文化遗产火起来,作用重大。

二、案例创新实践

秦兵马俑出土时大多严重破损,八千余件文物中完成修复不足八分之一,剩余碎片数量庞大、形态复杂,拼接困难、进度缓慢,成为制约文物修复保护的难题。案例聚焦以秦兵马俑修复,致力于解决传统手工方式“人工依赖强、修复效率低”瓶颈,依托人工智能与数字几何建模技术,建立涵盖精准建模、智能匹配、互动展示的一体化技术链条,实现了从“人工经验驱动”向“数据与算法协同”的跨越。贯通从建模、修复到展示的闭环方法论,并在实施路径、创新突破与可推广经验四维度形成系统化解决方案,为破损秦俑的修复保护提供了新的数字化路径。

(一)技术框架:从高精度建模到修复展示的智能计算体系

1.三维建模技术突破

研究首先突破了文物三维建模精度与效率的双重瓶颈。针对海量兵马俑碎片,自主研发了第三代结构光扫描快速采集建模装置与系统,装置集成了双机械臂、双转台、结构光扫描仪与高清彩色相机的一体化模块,在文物完全静止、非接触的条件下,仅分钟级就完成亚毫米级,三维精度达0.05mm的采集,并同步融合高清彩色纹理信息,支持快速精准建模。

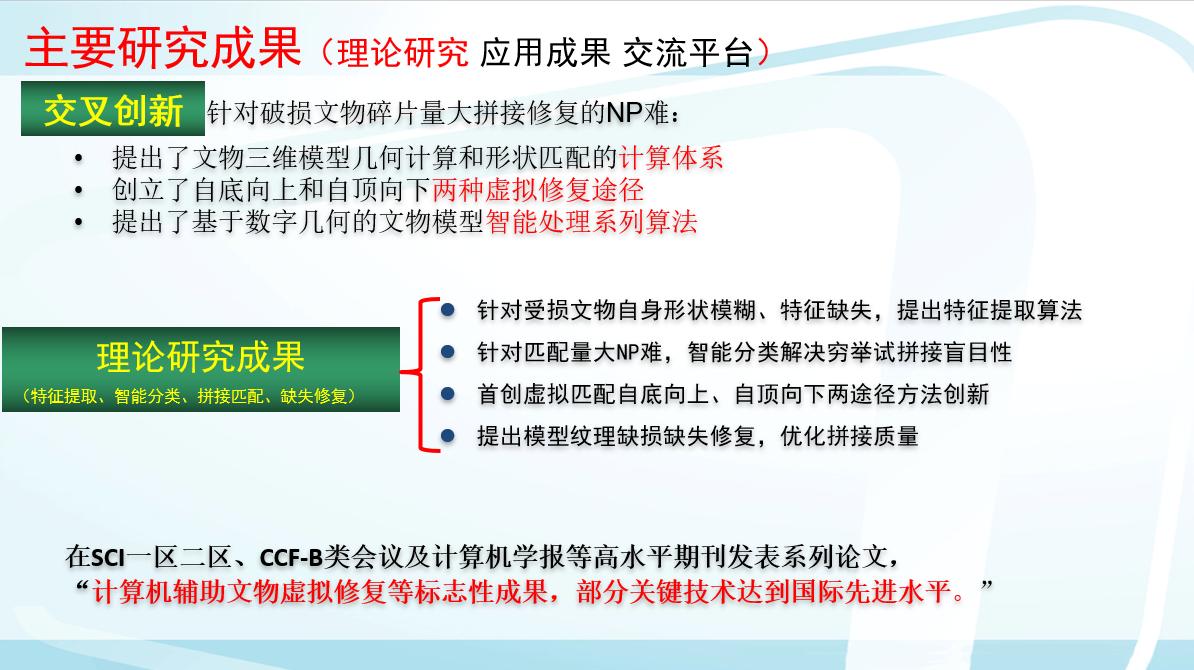

2.构建破损文物智能匹配计算体系

结合智能分类、模型匹配与交互反馈机制,为文物的虚拟修复提供了全新的技术方案。首先,结合多特征融合的几何表示,突破传统修复方法对几何特征完整性的依赖,能够精确提取受损文物的特征并构建丰富的几何模型。这一体系通过智能分类算法,针对文物碎片进行初步分类,缩小匹配候选集的规模,从而提升匹配效率。基于优化的模板分类和特征学习技术,采用自底向上和自顶向下两种修复途径,提高碎片拼接匹配的精度与速度。在修复过程中,引入了交互反馈机制,允许修复师反馈指导不断优化,确保修复质量的提升。

3.沉浸式虚拟修复展示

研发了破损文物沉浸式展示系统。借助VR/AR等技术,观众可在数字环境中直观体验兵马俑的修复全过程,从破碎状态到完整复原的每一环节都可视化呈现。系统支持虚拟交互操作,用户可体验尝试拼接过程,增强了文物教育的参与感。

(二)实施路径:分阶段推进的工程化落地

案例工作自2018年启动,经历四个主要阶段:

1.数据采集与模型构建(2018–2019)

完成秦兵马俑一号坑第三次发掘、9901坑碎片的三维扫描建模,为修复提供基础支撑;研发文物模型特征提取系统,发表SCI/EI论文62篇,申请发明专利25项。

2.核心算法开发与优化(2020–2021)

提出“碎片识别+模板引导”的双路径修复策略,结合深度学习与优化算法,解决传统人工修复中穷举拼接效率低下问题,同时构建适用于异形孔洞与复杂曲面的纹理还原方法,大幅提升自动修复性能。

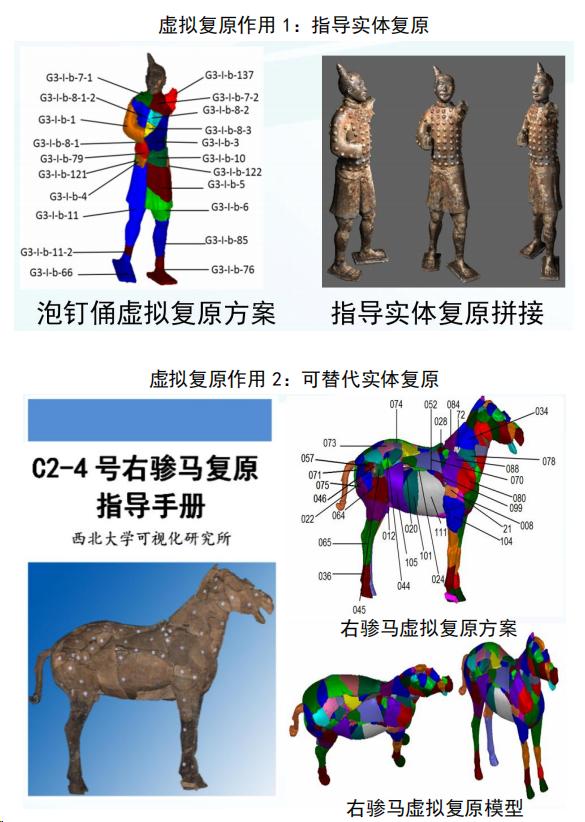

3.工程化应用落地(2020)

在秦陵博物院完成百余件陶俑与陶马的虚拟修复。其中,泡钉俑的数字拼接方案就是用于指导实体修复的代表,拼接误差控制在1mm以内,标志着“虚拟指导实体修复”模式的成功实践。

4.成果推广与持续优化(2022年至今)

推动两项发明专利转化(头发模型建模、矢量几何模型压缩),形成企业标准2项;建成智慧博物馆云平台,接入陕西数字博物馆等7家单位资源;技术成果被BBC、CCTV等多家媒体报道。

(三)创新突破:技术与模式的双重革新

1.技术突破:重构效率与精度边界

对比传统手工拼接:智能拼接算法极大的加快了秦俑修复的周期并避免二次损坏,支持同时处理上百块碎片,解决“碎片成滩”难题。

突破特征提取瓶颈:多特征融合模型实现对模糊、残缺碎片的精准建模,适用范围扩大至破损文物,较传统方法更具普适性。

革新展示方式:“两全”系统支持裸眼3D交互,观众可直观查看秦俑从破碎到复原的全过程,信息传递效率较传统展柜展示提升3倍。

2.模式创新:跨领域协同的保护生态

首创“双轨修复”模式:虚拟修复与实体修复并行,对严重破损文物(如仅存碎片的右骖马等),以数字形态实现“替代性保存”,已应用于秦陵一号坑待修复文物。

构建“高校-博物馆-企业”协同网络:联合秦陵博物院等单位,形成“基础研究-工程应用-市场转化”闭环,技术落地速度大大提升。

(四)可推广经验

案例提供了具普适意义的文物修复方法论,适用于多种文物和修复场景。归结为:

打破固有的人工经验依赖,利用数据驱动与智能计算理论建立基于高精度数据融合与修复理论框架,为各类脆弱文物提供可验证的修复路径。

运用智能算法与专家知识动态交互机制,即AI赋能精准匹配、缺损预测等重复性工作;专家通过实时反馈介入关键决策。该范式大幅提升复杂修复的效率与容错性,适用于壁画、青铜器等差异化场景。

将修复过程与成果转化为沉浸式数字资产,通过VR/AR交互引擎实现公众参与的“可视化修复”。此模式重构了文化遗产教育传播链条,为博物馆、考古遗址等提供技术活化新路径。

创新破损文物虚拟修复技术:以数字几何表示为基础,研发的模型虚拟修复智能方法已在秦俑修复中应用,虚拟修复有两大作用,作用之一是虚拟修复方案指导实体复原,作用之二是虚拟复原可替代实体复原,已虚拟修复了100多碎片的右骖马早就用于研究展示,但实体至今并未修复。作用表明虚拟修复引领文物修复技术革命。

三、案例实践效果

本案例以兵马俑为核心对象,围绕破损陶质文物的数字化保护与智能匹配复原,与秦陵博物院多年技术攻关与跨界协作,通过主持完成国科金重点、成立秦陵-西大虚拟考古联合实验室,合作完成兵马俑一号坑第三次发掘及K9901坑的数字化建模的创新实践,已在考古研究、文化传播、产业转化和教育普及等多个方面取得显著成效。推动文物修复行业变革、助力文化软实力建设,展现出重要深远的经济与社会价值。

本案例在破损陶质文物虚拟复原中系统提出了几何建模、智能分类匹配优化和的数字几何计算体系,有效解决了“十陶九破”的修复难题。与秦陵博物院合作的虚拟修复工程化实施,验证了“虚拟复原先导+实体修复验证”的新模式的可靠性与前瞻性。由此带动的修复模式从“经验拼接”转向“智能引导”,不仅提升了修复质量,更使文物保护具备可逆性和高效性,推动了文物修复行业范式的更新。

本案例以融合的新媒体传播策略打破传统展示手段的局限,打造了多层次、多媒介的文化传播体系。通过构建“智慧博物馆云平台”、开发裸眼3D沉浸式展示系统与光影全息展演技术,使千年文物走出展柜,融入现实场景,获得跨时空、多感官的生动表达。在CCTV大型历史片《帝陵》中,秦兵马俑的数字复原成果全球200多家电视台播出,国际反响强烈;面对公众空间,基于史料的“秦陵九层台”App展示、坑内虚拟复原、讲读博物馆APP等数字平台,支持文化资源从“专家考古”走向“全民共享”。相关成果被BBC、日本TBS、央视、新华网等国内外主流媒体持续报道,传播人群8千万,有效提升了中华文明的全球认知度和影响力。

核心技术已转化为数字建模设备、文物展示系统、三维拼接算法平台等多个可复制可推广的产品与服务,在国博、省博等多家领域单位落地应用,推动构建数字化修复—展演—传播的完整文化产业链。涵盖设备研制、数据采集、展演平台、IP转化等多维度,已成为推动地方文旅融合、构建数字文化新业态的重要支点。

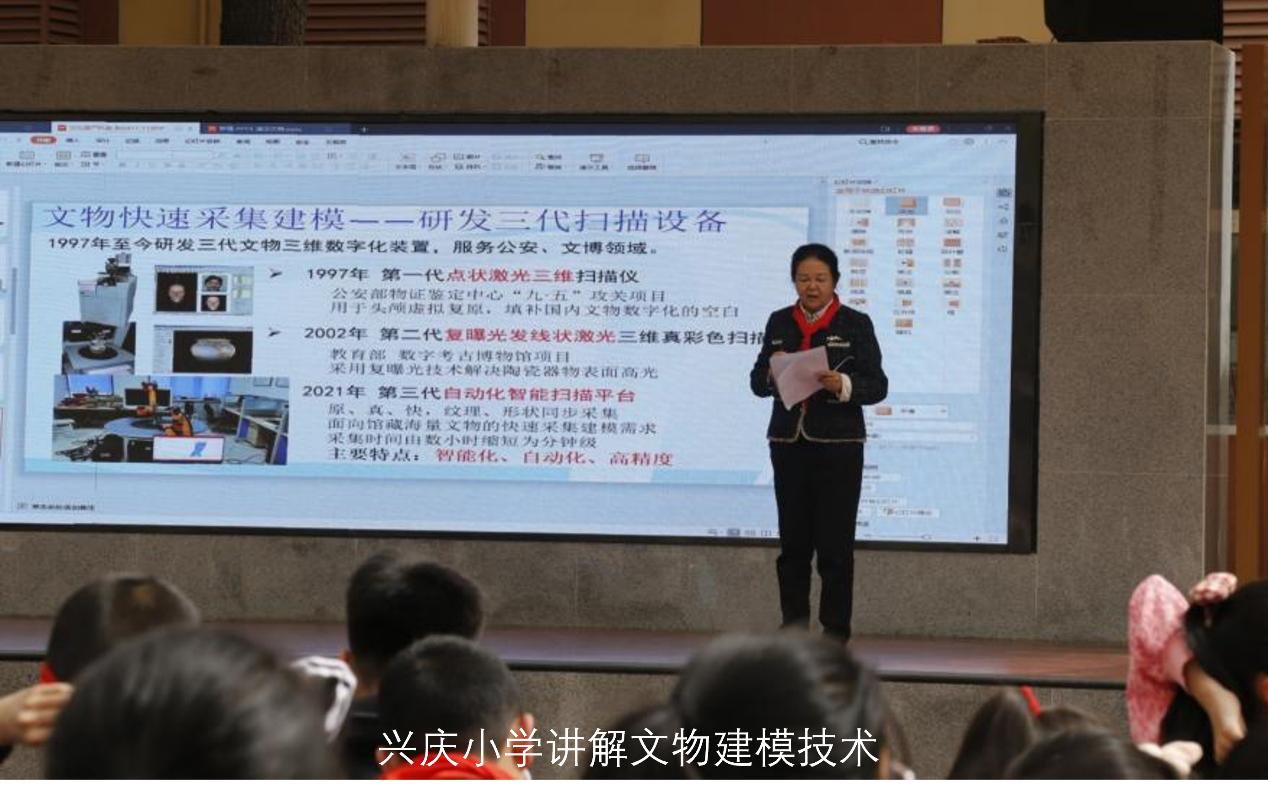

教育普及与人才培养是另一重要成果。团队持续深耕文化遗产数字化研究,出版《文化遗产数字化保护技术应用》中英文专著,形成了涵盖扫描建模、三维重建、人工智能、展演传播等方向的复合型人才培养体系。在世界VR产业大会、欧亚经济论坛、CCF等大会的文遗分论坛专题报告,推动形成国际影响力。教育延展大众层面,通过数字博物馆APP、学术报告、兴庆小学科普、科学夏令营等多种活动持续开展,让年轻人认识了解破损兵马俑虚拟复原背景、技术、作用,服务考古研究应用,在教学、展览与科普传播中发挥重要影响。

兵马俑数字化案例以“破碎复原”为切入点,集成智能算法、三维重建、虚拟现实、全息展演等多项前沿技术,构建起从科研支撑、成果转化、社会服务到文化引领的全链条闭环。推进文遗数字化保护向“数字化赋能”的转变,其经济社会效益巨大。

案例期间部分成果如下:

1.标准规范构建

形成了从三维采集、特征建模、智能拼接到修复展示的技术流程与操作规范,具备跨类型文物应用能力,已在青铜器、壁画等多个项目中得到验证。

2.人才培养机制

依托案例实践,建立了“产学研用”一体化人才培养通道,累计出站博士后3名、培养博士8名、硕士30余名,培养了一批高层次的复合性专业人才。

3.社会化参与路径

通过智慧博物馆云平台、科普节目等载体降低公众参与门槛,“讲读博物馆APP”上线秦俑修复互动模块,让文物修复“看得见”“玩得了”,增强文化认同感,推动文遗保护从专业走向大众。

4.可持续发展模式

依托专利转化与平台服务实现技术造血,两项发明专利转让反哺基础研究,实现从技术创新到应用的良性循环。

案例表明,数字化技术不仅解决了文物修复的效率与精度问题,更通过“活化利用”让文遗焕发新时代生命力,为物质文遗数字化保护提供了可借鉴的范式。

四、案例未来前景及工作计划

本案例围绕破损陶质文物的数字化保护,已形成智能匹配复原的技术体系,并在秦兵马俑修复中实现工程化落地。随着AI算法和平台架构优化,具备向更复杂文物类型和更大规模场景虚拟修复扩展的潜力。规划将聚焦技术创新、应用拓展和效益预测等多维度,结合时间节点、资源保障和国际合作,确保可持续推进。

(一)技术创新方向:算法迭代与系统优化,奠定核心竞争力

未来技术升级将以提升算法鲁棒性和系统适配性为重点,后继实现从实验室原型向产业级应用的跃升。具体包括:

1.碎片点云识别与自动拼接优化

针对当前在严重缺损或边缘模糊碎片上的误匹配风险,引入深度学习模型,融合多模态几何、纹理信息,进一步提升准确率,支持实时处理细粒度大面积破损补全。

2.语义辅助结构还原机制

构建扩展模板库,融入文物历史语义先验,通过知识图谱辅助预测拼接位置,适用于异形文物修复。大幅度减少人工干预,并开发移动端工具,便于现场应用。

3.虚拟展示与交互体验增强

新增“修复过程回放”和“AI讲解”模块,利用AR/VR技术支持多人协作模式,提升教育互动性。

(二)应用场景拓展:多类型多地区推广,形成示范效应

依托兵马俑虚拟修复成果,计划继续推进应用落地:

1.继续深化兵马俑系统性复原

当前已完成超百件陶俑虚拟修复,将在2025年前争取完成一号坑未修部分的数字建模与初步修复,构建兵马俑大场景整体级的数字化修复档案。

2.拓展青铜器、壁画、石刻等其他品类文物

已有与多地文博机构接洽意向,后续将选取典型破损文物开展试点合作,进一步验证系统对不同材质、纹理、结构文物的适应能力。

3.下沉服务至区域文博单位

依托“智慧博物馆云平台”,探索建设本地部署与云端修复结合的服务框架,降低技术使用门槛,使中小型博物馆、地方文保单位也能使用核心系统完成三维建模与虚拟修复。

(三)推动成果转化落地,形成可持续支撑的资源保障体系

将继续加强在资源投入与能力保障方面已形成初步机制:

1.资金保障

依托西北大学国地工程平台及多项在研课题支持,持续申请国家文物局、省市产业链等专项资金;推动专利成果的技术转让与标准输出,拓宽成果落地渠道。

2.团队支撑

现有团队已涵盖图形计算、深度学习、交互设计等方向,后续将补充平台运维与区域推广技术支持岗位,确保系统稳定运行与可复制推广。

3.成果标准化

基于已沉淀的技术规范,将逐步形成“采集-建模-修复-展示”的操作流程手册与质量控制标准,为大范围的复制使用提供制度保障。

(四)深化国际协作机制,提升中国方案的全球影响力

案例成果在精度、流程完整度方面具备国际领先潜力,已有多个博物馆与高校表达合作意愿。后继将重点推进以下工作:

1. 推动与“一带一路”沿线国家的文化遗产数字修复联合课题;

2. 建立“虚拟修复成果共享机制”,开放部分标准模型与平台服务接口,探索“中文平台+多语种展示”的共享模式;

3. 参与国际文化遗产保护组织标准制定,提升中国数字文保技术的话语权与规则影响力。

(五)风险应对策略:完善机制,确保规范可持续

项目潜在风险包括技术、版权和稳定性问题,应对如下:

1. 内容真实性风险:AI生成内容可能失真,策略为建立专家审核流程,每项输出添加“可验证标识”,支持人工追溯修改;集成区块链技术,确保复原可审计。

2. 数据与版权问题:文物数据确权复杂,应对通过统一协议明确使用范围和责任,制定数据共享规范,避免纠纷。

3. 平台稳定风险:版本兼容性挑战,设立专项组,每季度巡检升级,提供远程支持;资金分配20%用于维护。

通过这些预案,确保项目科学规范,风险控制在5%以内。

用数字之手助力破损文物拼起来、站起来、动起来、火起来!

依托互联网+,记载历史,再现原貌,传承文化,我们正在路上!